Mostra temporanea a Valencia su Allende e la Unidad Popular a 50 anni dal golpe in Cile. Pubblicato online un documento con le foto dell’esposizione

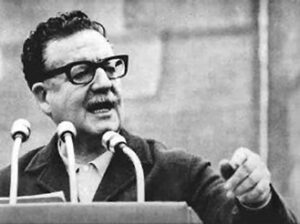

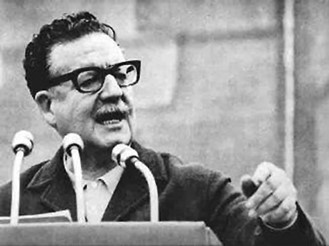

“La storia è nostra e la fanno i popoli”.  A qualcuno risuoneranno in mente queste parole, insieme al ronzio di sottofondo del microfono. “Sicuramente Radio Magallanes sarà messa a tacere e il metallo tranquillo della mia voce non giungerà fino a voi. Non importa. Continuerete a sentirla”1. A parlare era il Presidente del Cile Salvador Allende, poco prima di suicidarsi (almeno questa è la versione ufficiale) durante il colpo di Stato che quel tragico 11 settembre 1973 avrebbe inaugurato la dittatura militare di Pinochet. Per i 50 anni dal golpe, Museo Nazionale di Ceramica e Arti Suntuarie “González Martí” di Valencia, ospiterà dall’11 ottobre al 4 dicembre una mostra temporanea, intitolata appunto La historia es nuestra, con maioliche (lozas), ossia miniature in ceramica dipinte, su Allende e la coalizione con cui fu eletto, la Unidad Popular (UP)2. Da giungo a settembre è stata esposta presso il Museo Nazionale di Antropologia di Madrid.

A qualcuno risuoneranno in mente queste parole, insieme al ronzio di sottofondo del microfono. “Sicuramente Radio Magallanes sarà messa a tacere e il metallo tranquillo della mia voce non giungerà fino a voi. Non importa. Continuerete a sentirla”1. A parlare era il Presidente del Cile Salvador Allende, poco prima di suicidarsi (almeno questa è la versione ufficiale) durante il colpo di Stato che quel tragico 11 settembre 1973 avrebbe inaugurato la dittatura militare di Pinochet. Per i 50 anni dal golpe, Museo Nazionale di Ceramica e Arti Suntuarie “González Martí” di Valencia, ospiterà dall’11 ottobre al 4 dicembre una mostra temporanea, intitolata appunto La historia es nuestra, con maioliche (lozas), ossia miniature in ceramica dipinte, su Allende e la coalizione con cui fu eletto, la Unidad Popular (UP)2. Da giungo a settembre è stata esposta presso il Museo Nazionale di Antropologia di Madrid.

Le artiste, Greta Cerda e Marta Contreras, con la supervisione del museologo Rolando Báez e dello storico Mario Amorós, hanno realizzato 19 “scene”, cioè composizioni con varie maioliche (qui non ci sarebbe lo spazio per commentarle tutte), “dando una nuova dimensione sociale e politica alle tecniche tradizionali e mestizas (cioè meticce, ma senza significato dispregiativo 3 ) della creta variopinta di Talagante, località vicina a Santiago del Cile”4, come si legge sul sito del Ministero della Cultura e dello Sport del Governo spagnolo (dove è possibile anche scaricare gratuitamente un documento con le foto di tutte le scene, corredate da scritti delle artiste e dei curatori). La mostra ricorda questi avvenimenti di rilevanza mondiale anche attraverso la canzone popolare, con le composizioni del duo Canto e Porfía, e le fotografie dell’archivio storico della Biblioteca Nazionale Cilena, per lo più di Armindo Cardoso, fotoreporter che accompagnò Allende durante tutta la sua vita politica, cedute generosamente da questa istituzione per l’occasione.

Il progetto è stato finanziato da varie istituzioni cilene, come il Fondo Nazionale dello Sviluppo Culturale del Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile (si noti il plurale culture, che intende includere anche quelle indigene).

Ma chi era Salvador Allende? Il suo nome in Cile evoca ancora divisioni ed aspre polemiche. Si tratta della prima personalità politica dichiaratamente marxista ad essere stata democraticamente eletta presidente di un qualsiasi Paese delle Americhe e, secondo alcuni, del mondo. Promosse una serie di importanti riforme sociali, come quella agraria, nazionalizzò la stragrande maggioranza di miniere, banche, grandi industrie e aziende. Combatté inoltre la malnutrizione infantile e promosse iniziative per l’accesso delle masse alla cultura e all’istruzione. Questo era il suo programma per quella che chiamava la “vía chilena al socialismo”, un percorso democratico e rispettoso dei diritti umani, delle libertà politiche e delle “norme del Diritto Internazionale, il quale”, come affermò Allende nel suo discorso all’Assemblea generale dell’ONU nel 1972, “non ha motivo di essere identificato con gli interessi delle grandi imprese capitaliste”5.

La mostra ripercorre i suoi tre anni di governo, dal 1970 al 1973, a partire dalla chiusura della campagna elettorale a Talagante. La UP era una coalizione di vari partiti di sinistra, come il Partito Socialista (di cui Allende fu tra i fondatori e principali esponenti), il Partito Comunista e il Movimento d’Azione Popolare Unitario, la cui siglia, MAPU, significa “terra” in mapudungun, la lingua del popolo indigeno mapuche, molto numeroso in Cile (oggi rappresenta circa il 10% della popolazione nazionale). E furono proprio i mapuche che Allende menzionò per primi nel suo discorso di insediamento, pronunciato il 5 novembre 1970 nello Stadio Nazionale di Santiago del Cile (quello che sarebbe divenuto tristemente noto per le torture avvenutevi durante la dittatura). “Siamo qui oggi, compagni”, esordiva il Presidente neoeletto, “per commemorare il nostro trionfo. Ma anche qualcun altro vince oggi con noi. Sono qui Lautaro e Caupolicán”6. Questi ultimi erano due famosi toqui (cioè capi militari mapuche) che si distinsero nel Cinquecento nella guerra contro i conquistadores spagnoli.

MAPU, significa “terra” in mapudungun, la lingua del popolo indigeno mapuche, molto numeroso in Cile (oggi rappresenta circa il 10% della popolazione nazionale). E furono proprio i mapuche che Allende menzionò per primi nel suo discorso di insediamento, pronunciato il 5 novembre 1970 nello Stadio Nazionale di Santiago del Cile (quello che sarebbe divenuto tristemente noto per le torture avvenutevi durante la dittatura). “Siamo qui oggi, compagni”, esordiva il Presidente neoeletto, “per commemorare il nostro trionfo. Ma anche qualcun altro vince oggi con noi. Sono qui Lautaro e Caupolicán”6. Questi ultimi erano due famosi toqui (cioè capi militari mapuche) che si distinsero nel Cinquecento nella guerra contro i conquistadores spagnoli.

Alcune delle scene riguardano importanti conquiste sociali raggiunte dal governo della UP, come la già citata riforma agraria, che, in condizioni democratiche e nel rispetto della legge, redistribuì 6,6 milioni di ettari di terra ai contadini, di cui 80 mila ettari furono restituiti ai mapuche. Un’altra scena ricorda la nazionalizzazione delle imprese estrattrici di rame, fondamentale risorsa del Paese che era in mano a multinazionali straniere, soprattutto statunitensi, come la Anaconda (un nome, un programma) e la Kennecott Copper Corporation, che fatturavano profitti enormi (Allende calcolò che dal 1930 al 1972 ammontassero a 4 miliardi di dollari7), senza che lo Stato cileno ne beneficiasse in alcun modo. Un’altra scena ancora raffigura la campagna del “mezzo litro di latte”, con cui il governo, per combattere la mortalità infantile, che aveva cifre allarmanti (il 20% dei neonati moriva prima di aver compiuto un anno a causa della malnutrizione), assicurò ogni giorno questa quantità di alimento a ogni persona che avesse meno di 15 anni, nonché alle donne incinte o in fase di allattamento.

La mostra dà ampio spazio anche alle iniziative di carattere culturale promosse da Allende. Una scena, ad esempio, è dedicata alla casa editrice Quimantú, di proprietà statale, che pubblicava libri a grande tiratura e a prezzi molto bassi, che spaziavano nei campi più disparati (dalla letteratura alla politica, da racconti per bambini alle scienze sociali) e che per la prima volta divennero di facile accesso per la maggioranza della popolazione. Da notare che Quimantú è la fusione di due parole in mapudungun: antü, “sole”, e kimün, “sapere”, per cui significa “sole del sapere”. Un’altra iniziativa per l’accesso delle masse alla cultura fu il “Treno popolare della cultura”, ricordato in un’altra scena di Greta Cerda. Sfruttando il sistema ferroviario nazionale, allora molto più sviluppato (oggi prevale invece di gran lunga il trasporto aereo e su gomma dei passeggeri, con tutte le conseguenze in termini di inquinamento), per 40 giorni 60 artisti dei campi più diversi percorsero oltre mille chilometri per il sud del paese, esibendosi davanti a pescatori, contadini, minatori e comunità mapuche.

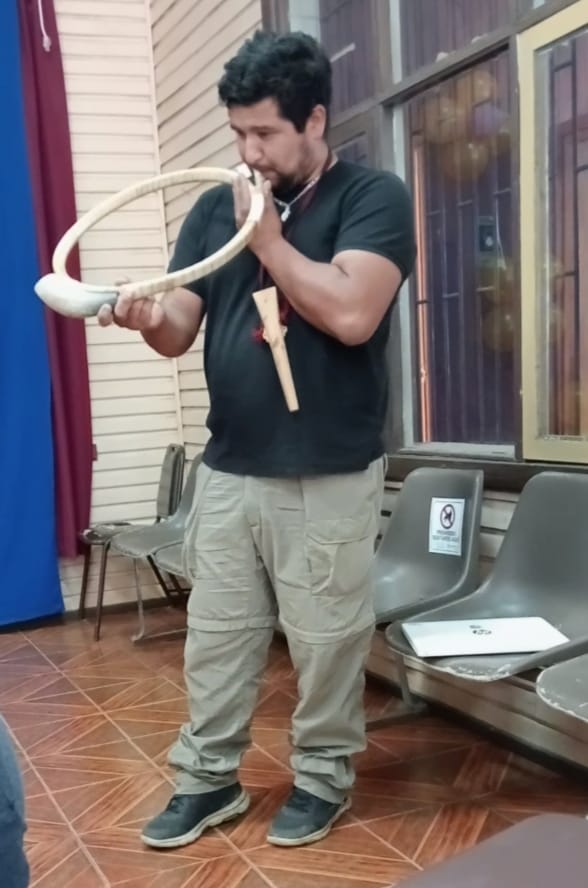

Dal ‘70 al ‘73 il Cile conobbe infatti una grande effervescenza culturale, in cui si inserì anche la cosiddetta Nueva Canción Chilena, soggetto di una scena di Marta Contreras. Si tratta di un movimento musicale nato dalla valorizzazione della musica popolare, portata avanti da artisti del calibro di Violeta Parra, la quale studiò molto anche la cultura e la musica mapuche8. La Nueva canción chilena era influenzata dal folclore indigeno, contadino, da cantautori latinoamericani ed impiegava la musica e gli strumenti andini (nella scena si vedono, ad esempio, un flauto e un charango), si faceva portatrice delle istanze dell’epoca di maggiore uguaglianza sociale e comprendeva i figli di Violeta Parra Ángel e Nicanor Parra, nonché gruppi come i Quilapayún e gli Inti Illimani. Questi ultimi incisero un album nel 1970, Canto al programa, interamente dedicato al programma di Allende, di cui ogni canzone spiegava un punto.

Dal ‘70 al ‘73 il Cile conobbe infatti una grande effervescenza culturale, in cui si inserì anche la cosiddetta Nueva Canción Chilena, soggetto di una scena di Marta Contreras. Si tratta di un movimento musicale nato dalla valorizzazione della musica popolare, portata avanti da artisti del calibro di Violeta Parra, la quale studiò molto anche la cultura e la musica mapuche8. La Nueva canción chilena era influenzata dal folclore indigeno, contadino, da cantautori latinoamericani ed impiegava la musica e gli strumenti andini (nella scena si vedono, ad esempio, un flauto e un charango), si faceva portatrice delle istanze dell’epoca di maggiore uguaglianza sociale e comprendeva i figli di Violeta Parra Ángel e Nicanor Parra, nonché gruppi come i Quilapayún e gli Inti Illimani. Questi ultimi incisero un album nel 1970, Canto al programa, interamente dedicato al programma di Allende, di cui ogni canzone spiegava un punto.

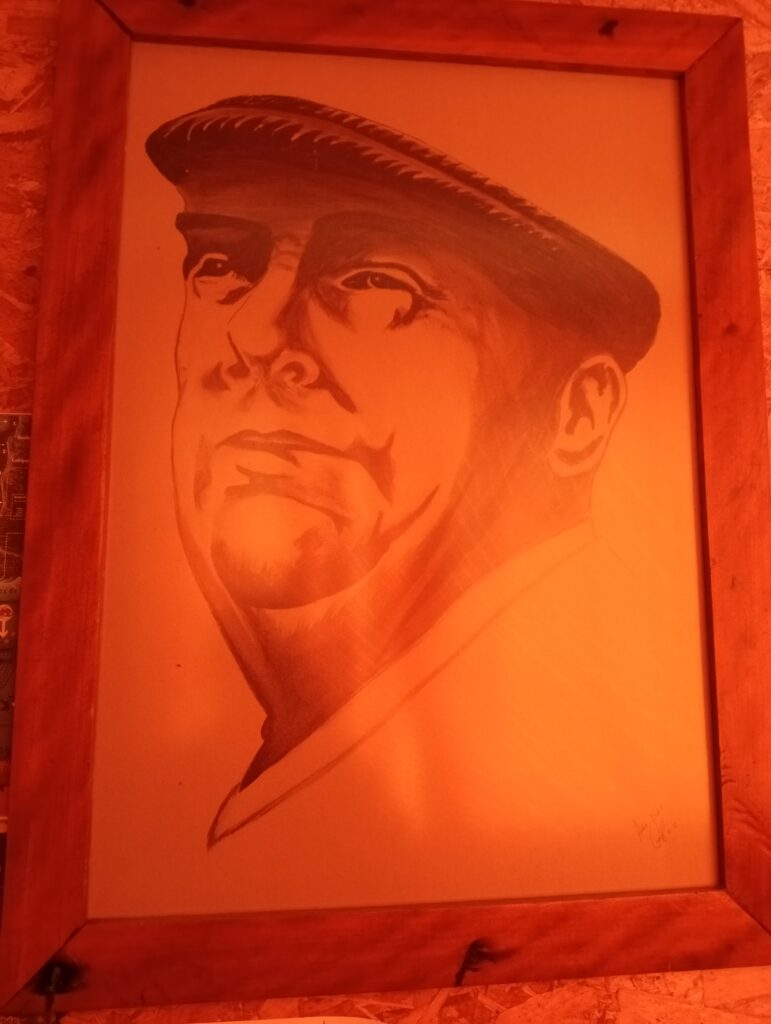

Proseguendo per la sala vediamo Pablo Neruda, rappresentato nell’atto di ricevere il premio Nobel. Questa scena aiuta anche a chiarire perché la mostra sia esposta proprio in Spagna, così lontano dal Paese sudamericano. Nel 1939, infatti, il noto poeta, che fu anche militante comunista, in qualità di Console Speciale per l’Immigrazione Spagnola, organizzò l’arrivo in Cile sulla nave Winnipeg di oltre duemila repubblicani, esiliati dalla dittatura franchista che si era instaurata in Spagna. Nel ‘71 l’Accademia di Stoccolma conferisce allo scrittore cileno il Nobel per la letteratura, poiché “è autore di una poesia che, con l’azione di una forza elementare, dà vita al destino e ai sogni di un continente”.

Un’altra scena si intitola L’inizio del complotto (Nixon e Kissinger) e raffigura questi ultimi (rispettivamente il Presidente degli Stati Uniti e il suo Consigliere di Sicurezza Nazionale) che già nel novembre del ‘70 cominciarono, con il sostegno della CIA e con ogni mezzo legale e illegale, come provano documenti desecretati successivamente, a cercare di destabilizzare il governo Allende, tramite pressioni economiche e diplomatiche. Il governo USA temeva che in Cile potesse scoppiare una rivoluzione armata comunista che instaurasse uno Stato socialista monopartitico, come avvenuto a Cuba, ma era preoccupato ancor di più all’idea che ciò non accadesse e che il Paese australe continuasse a essere la dimostrazione storica, come di fatto lo è stato per tre anni, della compatibilità fra comunismo, democrazia e libertà politiche. Il Cile era un modello di rivoluzione marxista nonviolenta e di alternativa possibile al capitalismo, che poteva estendersi a macchia d’olio in America Latina e in altri continenti.

Un’altra scena si intitola L’inizio del complotto (Nixon e Kissinger) e raffigura questi ultimi (rispettivamente il Presidente degli Stati Uniti e il suo Consigliere di Sicurezza Nazionale) che già nel novembre del ‘70 cominciarono, con il sostegno della CIA e con ogni mezzo legale e illegale, come provano documenti desecretati successivamente, a cercare di destabilizzare il governo Allende, tramite pressioni economiche e diplomatiche. Il governo USA temeva che in Cile potesse scoppiare una rivoluzione armata comunista che instaurasse uno Stato socialista monopartitico, come avvenuto a Cuba, ma era preoccupato ancor di più all’idea che ciò non accadesse e che il Paese australe continuasse a essere la dimostrazione storica, come di fatto lo è stato per tre anni, della compatibilità fra comunismo, democrazia e libertà politiche. Il Cile era un modello di rivoluzione marxista nonviolenta e di alternativa possibile al capitalismo, che poteva estendersi a macchia d’olio in America Latina e in altri continenti.

In fondo alla sala, al centro9, è rappresentato Allende che pronuncia il suo famoso discorso all’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972 a New York. “Vengo de un país pequeño” c’è scritto in stampatello appena sotto la scena: “Vengo da un piccolo Paese”, parole che pronunciò all’inizio del suo lungo e coraggioso intervento, in cui denunciava “davanti alla coscienza del mondo” 10 le ingerenze dell’imperialismo statunitense nella vita economica, politica e sociale cilena. È difficile descrivere l’impressione di solennità che si prova guardando. Sembra di essere in un mausoleo, un santuario laico dedicato alla memoria di un gigante del Novecento, eppure rappresentato così piccolo, come tutte le altre sculture in miniatura. In questo caso, però, risalta ancor di più il contrasto fra le dimensioni

In fondo alla sala, al centro9, è rappresentato Allende che pronuncia il suo famoso discorso all’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972 a New York. “Vengo de un país pequeño” c’è scritto in stampatello appena sotto la scena: “Vengo da un piccolo Paese”, parole che pronunciò all’inizio del suo lungo e coraggioso intervento, in cui denunciava “davanti alla coscienza del mondo” 10 le ingerenze dell’imperialismo statunitense nella vita economica, politica e sociale cilena. È difficile descrivere l’impressione di solennità che si prova guardando. Sembra di essere in un mausoleo, un santuario laico dedicato alla memoria di un gigante del Novecento, eppure rappresentato così piccolo, come tutte le altre sculture in miniatura. In questo caso, però, risalta ancor di più il contrasto fra le dimensioni scena (e della teca che la contiene) e la grandezza delle scritte che occupano quasi tutta la grande parete bianca. Sembra suggerire l’idea non solo della statura morale del personaggio, ma anche quella dell’asimmetria di potere che affronta chi, con un enorme coraggio, alza la voce contro i potenti del pianeta, pur venendo “da un piccolo Paese”, molto spesso dimenticato dal Nord del mondo se non per mire neocoloniali.

scena (e della teca che la contiene) e la grandezza delle scritte che occupano quasi tutta la grande parete bianca. Sembra suggerire l’idea non solo della statura morale del personaggio, ma anche quella dell’asimmetria di potere che affronta chi, con un enorme coraggio, alza la voce contro i potenti del pianeta, pur venendo “da un piccolo Paese”, molto spesso dimenticato dal Nord del mondo se non per mire neocoloniali.

Furono proprio queste mire ad avere la meglio l’11 settembre 1973, con il colpo di Stato del comandante dell’Esercito cileno, il generale Augusto Pinochet, il quale tradì la fiducia di Allende che gli aveva da poco conferito quell’incarico. Gli Stati Uniti e la CIA finanziarono segretamente i golpisti, che bombardarono il Palacio de la Moneda (il Palazzo presidenziale), rappresentato nella penultima scena in fiamme, mentre in primo piano le guardie fucilano i dissidenti. Asserragliato nella Moneda, Allende resistette con i suoi (fra cui anche il giovane scrittore mapuche Luis Sepúlveda Calfucura, che faceva parte delle sue guardie del corpo, il Grupo de Amigos Personales). Quando ormai fu certa la vittoria dei golpisti, Allende pronunciò lo storico discorso a Radio Magallanes, in cui disse le famose parole ricordate nel titolo della mostra. “Non si fermano i processi sociali né con il crimine  né con la forza […]. Molto più prima che poi, di nuovo, si apriranno grandi viali per i quali passerà l’uomo libero per costruire una società migliore” 11 affermò, poco prima di morire, probabilmente suicidandosi per non cadere in mano ai golpisti. Si inaugurò così una feroce dittatura militare, che si rese colpevole di crimini contro l’umanità e della repressione degli oppositori politici tramite censura, torture ed eccidi sistematici. Nei 17 anni in cui Pinochet fu al potere, fino al ‘90, ricevette l’appoggio politico ed economico degli Stati Uniti, nonché una benedizione da parte di Papa Giovanni Paolo II. Quest’ultimo gli inviò anche una lettera di solidarietà quando nel 1998 fu arrestato a Londra, facendo pressioni sulle autorità inglesi affinché negassero l’estradizione in Spagna, dove era stato emesso un mandato di arresto contro il generale per crimini contro l’umanità. Tale mandato suscitò l’opposizione del governo cileno nella neonata democrazia.

né con la forza […]. Molto più prima che poi, di nuovo, si apriranno grandi viali per i quali passerà l’uomo libero per costruire una società migliore” 11 affermò, poco prima di morire, probabilmente suicidandosi per non cadere in mano ai golpisti. Si inaugurò così una feroce dittatura militare, che si rese colpevole di crimini contro l’umanità e della repressione degli oppositori politici tramite censura, torture ed eccidi sistematici. Nei 17 anni in cui Pinochet fu al potere, fino al ‘90, ricevette l’appoggio politico ed economico degli Stati Uniti, nonché una benedizione da parte di Papa Giovanni Paolo II. Quest’ultimo gli inviò anche una lettera di solidarietà quando nel 1998 fu arrestato a Londra, facendo pressioni sulle autorità inglesi affinché negassero l’estradizione in Spagna, dove era stato emesso un mandato di arresto contro il generale per crimini contro l’umanità. Tale mandato suscitò l’opposizione del governo cileno nella neonata democrazia.

Le Madres de Plaza de Mayo, dal canto loro, madri dei desaparecidos durante la dittatura di Videla in Argentina (voluta sempre dagli USA e dalla CIA), pubblicarono una lettera indirizzata a Papa Giovanni Paolo II in cui pregavano Dio di non perdonare il pontefice per aver benedetto e tentato di proteggere il dittatore cileno.

in Argentina (voluta sempre dagli USA e dalla CIA), pubblicarono una lettera indirizzata a Papa Giovanni Paolo II in cui pregavano Dio di non perdonare il pontefice per aver benedetto e tentato di proteggere il dittatore cileno.

Impressionante è la scena finale, intitolata Il dittatore, che raffigura Augusto Pinochet. Mentre tutte le altre scene raffiguravano un insieme di persone, delle masse protagoniste degli entusiasmi o delle tragedie dell’epoca, qui si assiste all’uomo solo al comando, al centro di una grande teca dal fondo bianco, seduto su una poltrona di pelle rossa con la divisa nera e grigia, le mani conserte e gli occhiali scuri che impediscono di vedere lo sguardo. Si ha la sensazione che tutte le voci delle moltitudini raffigurate nelle scene precedenti siano state improvvisamente messe a tacere. Tutta la condivisione, la comunicazione e il senso di comunità, che erano in vari modi estremamente presenti in quasi tutte le composizioni, vengono spazzati via dal controllo totalitario che esercita il generale dietro alle sue lenti scure. La mostra si conclude così, con il cupo silenzio di quella notte durata 17 anni.

Il popolo mapuche è sempre stato un mondo molto variegato (oggi in Cile conta 1,7 milioni di persone) e lo fu anche nel suo rapporto con la dittatura. Secondo un articolo degli antropologi Claudio Espinoza Araya e Magaly Mella Abalos, nel 1972 esistevano 40 organizzazioni mapuche, ma dopo il golpe di esse non si seppe più nulla. Gli autori, inoltre, affermano che, delle otto organizzazioni mapuche che ebbero un ruolo più rilevante nella politica nazionale durante la dittatura, due erano vicine al regime: la Sociedad Araucana e i Consejos Regionales Mapuche. Questi ultimi, proseguono gli studiosi, furono essi stessi a promuovere il negazionismo della repressione compiuta dal regime contro altre organizzazioni mapuche che si opponevano alle politiche della dittatura. I Centros Culturales Mapuche e Ad Mapu, invece, organizzazioni mapuche di sinistra, furono sempre ostili al regime e si opposero in particolare alla frammentazione delle terre indigene comunitarie, imposta da un decreto legge del 1978. Quest’ultimo trasformava i títulos de merced, che erano attestazioni del diritto di una comunità indigena ad abitare un proprio territorio ancestrale, in titoli di proprietà privata individuali, soggetti come tali al libero mercato e confertiti a singoli mapuche. Già con la conquista militare dell’Araucanía nel 1883 (la fine di quella che è passata alla storia come pacificación de la Araucanía12, ma fu in realtà oltre un ventennio di sanguinosa devastazione del territorio dei mapuche), questi ultimi avevano perso il 95% delle proprie terre, dato che i títulos de merced riconoscevano loro il diritto solo a 500 mila ettari dei 10 milioni che abitavano precedentemente (per dare un’idea, 10 milioni di ettari equivalgono a circa un terzo della superficie del territorio italiano, nonché al 13% dell’attuale superficie del Cile, mentre 500 mila ettari corrispondono all’incirca all’estensione della provincia di Palermo o di Udine). Inoltre, nel 1927 venne promulgata la prima legge di divisione delle terre comunitarie (sarebbe stata derogata al 1934), che divise il 31% delle comunità indigene esistenti all’epoca. Secondo Espinoza e Mella, il decreto legge varato da Pinochet, attraverso la consegna di 74 mila titoli di proprietà individuali, intendeva dividere le circa duemila comunità rimaste unite. Se i Romani, come esprime la massima divide et impera13, sottomevano gli altri popoli non solo con la forza, ma anche frammentandoli in fazioni rivali, il regime frammentò la terra stessa dei mapuche, per cercare subdolamente di distruggere il tessuto sociale fondante del popolo mapuche: vivere in comunità. Infatti, dietro la retorica dell’uguaglianza (il giornale Diario Austral di Temuco commentò il decreto legge titolando: “Il popolo mapuche ha uguali diritti”), si celava invece la volontà di assimilazione al modello neoliberale e individualista imposto dal regime. Il Ministro dell’Agricoltura, infatti, affermò: “In Cile non ci sono indigeni: sono tutti cileni”14.

Il popolo mapuche è sempre stato un mondo molto variegato (oggi in Cile conta 1,7 milioni di persone) e lo fu anche nel suo rapporto con la dittatura. Secondo un articolo degli antropologi Claudio Espinoza Araya e Magaly Mella Abalos, nel 1972 esistevano 40 organizzazioni mapuche, ma dopo il golpe di esse non si seppe più nulla. Gli autori, inoltre, affermano che, delle otto organizzazioni mapuche che ebbero un ruolo più rilevante nella politica nazionale durante la dittatura, due erano vicine al regime: la Sociedad Araucana e i Consejos Regionales Mapuche. Questi ultimi, proseguono gli studiosi, furono essi stessi a promuovere il negazionismo della repressione compiuta dal regime contro altre organizzazioni mapuche che si opponevano alle politiche della dittatura. I Centros Culturales Mapuche e Ad Mapu, invece, organizzazioni mapuche di sinistra, furono sempre ostili al regime e si opposero in particolare alla frammentazione delle terre indigene comunitarie, imposta da un decreto legge del 1978. Quest’ultimo trasformava i títulos de merced, che erano attestazioni del diritto di una comunità indigena ad abitare un proprio territorio ancestrale, in titoli di proprietà privata individuali, soggetti come tali al libero mercato e confertiti a singoli mapuche. Già con la conquista militare dell’Araucanía nel 1883 (la fine di quella che è passata alla storia come pacificación de la Araucanía12, ma fu in realtà oltre un ventennio di sanguinosa devastazione del territorio dei mapuche), questi ultimi avevano perso il 95% delle proprie terre, dato che i títulos de merced riconoscevano loro il diritto solo a 500 mila ettari dei 10 milioni che abitavano precedentemente (per dare un’idea, 10 milioni di ettari equivalgono a circa un terzo della superficie del territorio italiano, nonché al 13% dell’attuale superficie del Cile, mentre 500 mila ettari corrispondono all’incirca all’estensione della provincia di Palermo o di Udine). Inoltre, nel 1927 venne promulgata la prima legge di divisione delle terre comunitarie (sarebbe stata derogata al 1934), che divise il 31% delle comunità indigene esistenti all’epoca. Secondo Espinoza e Mella, il decreto legge varato da Pinochet, attraverso la consegna di 74 mila titoli di proprietà individuali, intendeva dividere le circa duemila comunità rimaste unite. Se i Romani, come esprime la massima divide et impera13, sottomevano gli altri popoli non solo con la forza, ma anche frammentandoli in fazioni rivali, il regime frammentò la terra stessa dei mapuche, per cercare subdolamente di distruggere il tessuto sociale fondante del popolo mapuche: vivere in comunità. Infatti, dietro la retorica dell’uguaglianza (il giornale Diario Austral di Temuco commentò il decreto legge titolando: “Il popolo mapuche ha uguali diritti”), si celava invece la volontà di assimilazione al modello neoliberale e individualista imposto dal regime. Il Ministro dell’Agricoltura, infatti, affermò: “In Cile non ci sono indigeni: sono tutti cileni”14.

La repressione violenta degli oppositori, fra cui si annoveravano molte comunità mapuche (solo Ad Mapu ne rappresentava oltre 1.350), unita alla frammentazione delle terre indigene, contribuì alla disarticolazione del movimento mapuche. Inoltre, è chiaro quanto dal decreto legge emergesse una concezione della terra come merce che era non solo occidentale, ma anche figlia del neoliberismo sfrenato imposto dalla dittatura. Una concezione quanto mai lontana dal rapporto che storicamente i mapuche hanno intrattenuto con la terra, vale a dire una relazione spirituale, come fra madre e figli, del tutto avulsa da ogni connotazione commerciale e di proprietà. Prima dell’arrivo degli spagnoli, un mapuche non avrebbe mai neanche concepito l’idea di vendere la terra. Perciò vari dirigenti mapuche bruciarono pubblicamente i nuovi titoli di proprietà, che consideravano una legalizzazione dell’esproprio dei loro territori. Questo costò loro il carcere, la tortura, e per alcuni anche la morte. Secondo il rapporto del 2003 della Commissione di Verità Storica e Nuova Relazione con i Popoli Indigeni, istituita dal presidente Lagos, sotto la dittatura ci furono 136 persone mapuche uccise o desaparecidas. Tuttavia, lo studioso mapuche Raúl Rupailaf ritiene che il numero di dirigenti mapuche giustiziati, desaparecidos o torturati continua a essere sconosciuto, perché in molti casi i familiari “per paura, discriminazione o dimenticanza, non presentarono le denunce dovute”15.

Furono perseguitati in particolare vari dirigenti di Ad Mapu, che subirono la distruzione della propria sede e furono deportati nel deserto di Atacama per 90 giorni per ordine del Ministero dell’Interno. Ciononostante, continuarono a protestare e denunciarono tali crimini anche all’ONU, che inviò nella zona due osservatori sui diritti umani. Uno affermò che in Cile esisteva una “repressione storica e istituzionalizzata”16, l’altro considerò come assolutamente ingiusto il sistema di distribuzione delle terre applicato dalla dittatura.

Tuttavia, non mancò fra i mapuche chi sostenne apertamente Pinochet: nel 1989 la “Giunta Generale di lonko e caciques17 di Nueva Imperial” lo nominò Ulmen F’ta Lonko, cioè “capo massimo, conduttore e guida”18. Ancora oggi ci sono mapuche che rimpiangono il suo regime.

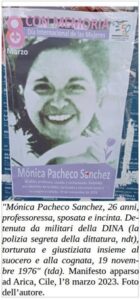

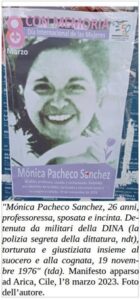

Ma che cosa pensano oggi in Cile di tutto questo? Ci sono state molte iniziative di carattere culturale per questa ricorrenza, di segno opposto. Gli Inti Illimani, ad esempio, hanno scritto un album di quattro canzoni dal titolo El país que soñamos (“Il Paese che sognamo”), che “è una registrazione audiovisiva realizzata nei luoghi della memoria dello Stadio Nazionale (a Santiago del Cile, ndr) a proposito della commemorazione dei 50 anni del colpo di Stato. Uno sforzo di preservazione della  nostra memoria storica in opposizione al negazionismo tanto in voga nei nostri giorni” 19 scrivono nella didascalia al video che hanno pubblicato su YouTube (è possibile vederlo a questo link). Vivendo per un anno in Cile (precisamente nella piccola cittadina di Malalhue) per svolgere il servizio civile con l’ONG COMI, mi sono reso conto anch’io che il negazionismo lì è effettivamente ancora molto presente. A Malalhue c’è, ad esempio, chi sostiene che sotto la dittatura non ci fosse censura: questa foto di un rogo di libri a opera di militari del regime è il commento più opportuno. C’è chi dice (tra l’altro all’interno del Centro Comunitario, sede della delegazione municipale di Malalhue) che apprezzava Pinochet perché teneva a bada gli stupratori: per capire chi fossero gli stupratori, basterà ricordare che l’8 marzo scorso in Cile sono apparsi molti manifesti di donne, di cui alcune anche incinte, stuprate, torturate e uccise per le loro idee politiche dai militari della giunta di Pinochet. Forse chi

nostra memoria storica in opposizione al negazionismo tanto in voga nei nostri giorni” 19 scrivono nella didascalia al video che hanno pubblicato su YouTube (è possibile vederlo a questo link). Vivendo per un anno in Cile (precisamente nella piccola cittadina di Malalhue) per svolgere il servizio civile con l’ONG COMI, mi sono reso conto anch’io che il negazionismo lì è effettivamente ancora molto presente. A Malalhue c’è, ad esempio, chi sostiene che sotto la dittatura non ci fosse censura: questa foto di un rogo di libri a opera di militari del regime è il commento più opportuno. C’è chi dice (tra l’altro all’interno del Centro Comunitario, sede della delegazione municipale di Malalhue) che apprezzava Pinochet perché teneva a bada gli stupratori: per capire chi fossero gli stupratori, basterà ricordare che l’8 marzo scorso in Cile sono apparsi molti manifesti di donne, di cui alcune anche incinte, stuprate, torturate e uccise per le loro idee politiche dai militari della giunta di Pinochet. Forse chi  espresse quell’opinione sul generale intendeva dire che, se un Paese ha problemi di sicurezza, si possono togliere i criminali dalla strada mettendoli al governo.

espresse quell’opinione sul generale intendeva dire che, se un Paese ha problemi di sicurezza, si possono togliere i criminali dalla strada mettendoli al governo.

A Malalhue c’è anche chi afferma che sotto il governo della UP ci furono più morti che sotto la dittatura di Pinochet. In realtà, ci fu una sola persona uccisa dalla forza pubblica durante il governo Allende: René Saravia Arévalo. Il Presidente assunse la piena responsabilità di quella morte e licenziò immediatamente i capi della PDI, la principale istituzione di polizia del Paese. Sotto Pinochet ci furono invece 28.459 torturati, 2.125 giustiziati, 1.102 desaparecidos e circa 200 mila esiliati20. Ma in Cile c’è chi l’11 settembre scorso ha festeggiato (con una grande risonanza sui social, internet e YouTube) perché Pinochet avrebbe “liberato il Cile dal comunismo”.

Purtroppo nel Paese australe il negazionismo è spesso attivamente promosso da esponenti delle istituzioni statali e trova terreno fertile nella disinformazione e nell’ignoranza di non pochi cileni riguardo alla storia del proprio Paese, fenomeno presente anche in Italia (dove riguardo al fascismo non mancano negazionisti e nostalgici), ma che si manifesta con proporzioni ancor più allarmanti nel Paese sudamericano. Nel 2012, ad esempio, il Consiglio Nazionale dell’Educazione cileno ha approvato il cambiamento di espressione per riferirsi al pinochetismo da “dittatura militare” a “regime militare” nei libri di storia per gli alunni da 6 a 12 anni. Nel 2021 il deputato Johannes Kaiser, del Partido Republicano de Chile, affermò che i prigionieri di Pisagua,uno dei prinicipali centri di detenzione della dittatura di Pinochet, “bien fusilados” estaban: i militari avrebbero fatto bene a fucilarli. Un’altra deputata dello stesso partito, Gloria Naveillán, ha affermato a fine agosto che il fatto che gli abusi sessuali compiuti da uomini del regime di Pinochet fossero sistematici faccia parte di una “leggenda metropolitana”, motivando così il suo voto contrario a un progetto di risoluzione parlamentare per condannare la violenza sessuale esercitata dalla dittatura. La  deputata Mercedes Bulnes ha replicato che sapeva per sua propria esperienza che la violenza sessuale durante il periodo totalitario era stata una realtà e che fu sistematica. Una sua collega, Claudia Mix, ha ricordato il caso di Ingrid Oleröck, che violentava le donne con i cani.

deputata Mercedes Bulnes ha replicato che sapeva per sua propria esperienza che la violenza sessuale durante il periodo totalitario era stata una realtà e che fu sistematica. Una sua collega, Claudia Mix, ha ricordato il caso di Ingrid Oleröck, che violentava le donne con i cani.

In Cile è un vero e proprio tabù parlare del colpo di Stato e della dittatura e c’è chi afferma pubblicamente che esso fu giusto o che nega le atrocità avvenute o, peggio, che esse furono pienamente giustificate. In Italia, per lo meno, non c’è un tabù a parlare della Resistenza e, se qualcuno ne parla a un gruppo di persone nella media, probabilmente esse o saranno d’accordo, o non esprimeranno il loro disaccordo per non essere messe in minoranza. In Cile, invece, spesso non c’è rispetto per le vittime della dittatura, verso la quale ci si lascia andare a commenti nostalgici. In questo senso, oggi fra il pinochetismo cileno e il neofascismo italiano c’è una differenza non di qualità, ma di quantità, che rende il primo fenomeno ancor più preoccupante del secondo. Un’inchiesta condotta quest’anno dal centro cileno CERC (Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea) e dal MORI (Market & Opinion Research International) ha riscontrato che il 36% dei 1.000 cileni intervistati ritiene che i militari “avevano ragione” nel compiere il colpo di Stato. Sembra strano pensare che  oggi oltre un terzo dei cileni avrebbe aborrito l’esposizione su Allende. Forse l’ex presidente ha più sostenitori in Spagna e in Italia di quanti non ne abbia oggi in Cile. Del resto, nemo profeta in patria,

oggi oltre un terzo dei cileni avrebbe aborrito l’esposizione su Allende. Forse l’ex presidente ha più sostenitori in Spagna e in Italia di quanti non ne abbia oggi in Cile. Del resto, nemo profeta in patria,  dicevano i Romani: nessuno è profeta in patria. Le lotte per la liberazione dei popoli e per l’estensione di diritti alle masse hanno spesso assunto un carattere internazionale nella storia (si pensi alle Brigate internazionali che combattevano contro Franco durante la guerra civile spagnola, ma anche la Resistenza italiana al nazifascismo ebbe un carattere internazionale), il che, secondo vari leader politici (basterà citare Lev Trockij e Altiero Spinelli), è un elemento fondamentale di questi movimenti, il che emerge anche dall’episodio succitato del Winnipeg. Perciò, oggi più che mai, non si può lasciare che ogni Paese “lavi i panni sporchi a casa propria”, marcendo nei propri nuovi fascismi, fra la persecuzione dell’opposizione interna e l’indifferenza degli altri Stati. Nel ‘98, come abbiamo visto, le istituzioni spagnole volevano arrestare Pinochet, mentre il governo cileno lo difendeva. Il diritto all’autodeterminazione dei popoli non può mai sfociare nella difesa di chi ha perpetrato crimini contro l’umanità, che vanno denunciati oltre i confini e gli oceani. Il senso della cooperazione internazionale è anche questo: sostenere la valorizzazione della cultura e dell’identità di un popolo, che non può non passare anche per il recupero della (vera) memoria storica. Senza tale consapevolezza, infatti, i popoli del Sud del mondo, come quelli di ogni dove, non saranno mai padroni di scegliere il proprio futuro e cadranno vittima delle manipolazioni del potente di turno.

dicevano i Romani: nessuno è profeta in patria. Le lotte per la liberazione dei popoli e per l’estensione di diritti alle masse hanno spesso assunto un carattere internazionale nella storia (si pensi alle Brigate internazionali che combattevano contro Franco durante la guerra civile spagnola, ma anche la Resistenza italiana al nazifascismo ebbe un carattere internazionale), il che, secondo vari leader politici (basterà citare Lev Trockij e Altiero Spinelli), è un elemento fondamentale di questi movimenti, il che emerge anche dall’episodio succitato del Winnipeg. Perciò, oggi più che mai, non si può lasciare che ogni Paese “lavi i panni sporchi a casa propria”, marcendo nei propri nuovi fascismi, fra la persecuzione dell’opposizione interna e l’indifferenza degli altri Stati. Nel ‘98, come abbiamo visto, le istituzioni spagnole volevano arrestare Pinochet, mentre il governo cileno lo difendeva. Il diritto all’autodeterminazione dei popoli non può mai sfociare nella difesa di chi ha perpetrato crimini contro l’umanità, che vanno denunciati oltre i confini e gli oceani. Il senso della cooperazione internazionale è anche questo: sostenere la valorizzazione della cultura e dell’identità di un popolo, che non può non passare anche per il recupero della (vera) memoria storica. Senza tale consapevolezza, infatti, i popoli del Sud del mondo, come quelli di ogni dove, non saranno mai padroni di scegliere il proprio futuro e cadranno vittima delle manipolazioni del potente di turno.

“Meditate che questo è stato (…) o vi si sfaccia la casa” 21 ammoniva Primo Levi contro il negazionismo all’inizio di Se questo è un uomo. Sepúlveda, dal canto suo, affermava che “raccontare è resistere”, citando Guimarães Rosa all’inizio di un suo libro22. Ricordare la verità storica è infatti un modo per resistere e riappropriarci della storia, anche nel senso di fare i conti con le ferite di un passato tragico, per poter decidere del nostro futuro, cosicché non si ripetano mai più – nunca más – quelle atrocità. Se questo diverrà un impegno collettivo, allora la storia sarà davvero nostra.

Luigi Donadio

ex Casco Bianco con COMI a Malalhue, Cile 6 ottobre 2023

Note bibliografiche

Allende, S. (1970-73). Allende a 50 años de su elección. Discursos fundamentales, Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), ottobre 2020. Libro interamente scaricabile gratuitamente a questo link.

Espinoza Araya, Claudio; Mella Abalos, Magaly, (2013) “Dictadura militar y movimiento mapuche en Chile”, Pacarina del Sur [online], anno 5, n. 17, ottobre-dicembre, 2013. ISSN: 2007-2309.

Consultato il 4 ottobre 2023. Disponibile online a questo link. Levi, P. (1947). Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1989.

Miranda, P., Loncón, E., Ramay, A. (2017). Violeta Parra en el Wallmapu. Su encuentro con el canto mapuche, Pehuén, Santiago de Chile 2017.

Sepúlveda, L., e Arpaia, B. (2002). Raccontare, resistere, Guanda, Milano 2002.

1Allende 1973, cit. in Allende 1970-73, p. 516, T. d. A.

2Per maggiori informazioni sulla mostra e possibili visite guidate cliccare qui.

3N. d. T.

4T. d. A.

5Allende 1972, cit. in Allende 1970-73, p. 405, T. d. A.

6Allende 1970, cit. ibidem, p. 37, T. d. A.

7Allende 1972, cit. ibidem, p. 404-405.

8A riguardo si veda il bellissimo libro Violeta Parra en el Wallmapu (Miranda, Loncón e Ramay 2017), che mette in luce quest’aspetto – fino ad allora poco noto – del percorso della cantantautrice.

9Mi riferisco all’esposizione a Madrid, che ho visitato personalmente.

10T. d. A.

11Allende 1973, cit. in Allende 1970-73, p. 516, T. d. A.

12“Pacificazione dell’Araucania”. Gli spagnoli chiamarono i mapuche “araucanos”, ereditando il termine, che significa “ribelle selvaggio”, dagli Inca, che avevano invaso parte del loro territorio nel XV secolo. “Araucanía” fu il termine usato dagli spagnoli (e poi dai cileni) per riferirsi al territorio dei mapuche, che essi chiamano Wallmapu (“la terra circostante”).

13“Dividi e conquista”.

14Espinoza Araya e Mella Abalos 2013, T. d. A.

15T. d. A.

16Espinoza Araya e Mella Abalos 2013, T. d. A.

17Vale a dire “capi”. Lonko è una parola in mapudungun che designa una figura con autorità politiche e religiose. Cacique è invece una parola spagnola che indica capi di comunità anche di altri popoli indigeni dell’America Latina.

18T. d. A. dalla traduzione in spagnolo.

19T. d. A.

20 Le cifre si riferiscono al Rapporto Rettig del 1991 e includono anche quelle aggiunte nel 2004 dal rapporto Valech. Le informazioni su questi dati e il caso Arévalo sono tratte da questo articolo.

21Levi 1947, p. 1.

22Sepúlveda e Arpaia 2002.

Niccolò Rotoloni, 25 anni, agronomo, Cesena, Emilia-Romagna

Niccolò Rotoloni, 25 anni, agronomo, Cesena, Emilia-Romagna A che progetto partecipi? Di che si tratta e qual è il tuo ruolo

A che progetto partecipi? Di che si tratta e qual è il tuo ruolo Highlights di quest’ esperienza. Qual è la prima immagine/situazione che ti viene in mente pensando al Servizio Civile svolto finora?

Highlights di quest’ esperienza. Qual è la prima immagine/situazione che ti viene in mente pensando al Servizio Civile svolto finora?

Alessandro, 24 Anni, ha studiato spettacolo e comunicazione, Nus, Valle d’Aosta

Alessandro, 24 Anni, ha studiato spettacolo e comunicazione, Nus, Valle d’Aosta

Highlights di quest’esperienza. Qual è la prima immagine/situazione che ti viene in mente pensando al Servizio Civile svolto finora?

Highlights di quest’esperienza. Qual è la prima immagine/situazione che ti viene in mente pensando al Servizio Civile svolto finora?

Graziana Fallasco, 26 anni, veterinaria, Venezia, Veneto

Graziana Fallasco, 26 anni, veterinaria, Venezia, Veneto

Vuoi aggiungere qualcosa? C’è qualcosa che ci tieni venga detto rispetto l’esperienza del Servizio Civile, il Senegal ecc. Qualcosa che assolutamente vuoi che passi e che si sappia

Vuoi aggiungere qualcosa? C’è qualcosa che ci tieni venga detto rispetto l’esperienza del Servizio Civile, il Senegal ecc. Qualcosa che assolutamente vuoi che passi e che si sappia

A qualcuno risuoneranno in mente queste parole, insieme al ronzio di sottofondo del microfono. “Sicuramente Radio Magallanes sarà messa a tacere e il metallo tranquillo della mia voce non giungerà fino a voi. Non importa. Continuerete a sentirla”1. A parlare era il Presidente del Cile Salvador Allende, poco prima di suicidarsi (almeno questa è la versione ufficiale) durante il colpo di Stato che quel tragico 11 settembre 1973 avrebbe inaugurato la dittatura militare di Pinochet. Per i 50 anni dal golpe, Museo Nazionale di Ceramica e Arti Suntuarie “González Martí” di Valencia, ospiterà dall’11 ottobre al 4 dicembre una mostra temporanea, intitolata appunto La historia es nuestra, con maioliche (lozas), ossia miniature in ceramica dipinte, su Allende e la coalizione con cui fu eletto, la Unidad Popular (UP)2. Da giungo a settembre è stata esposta presso il Museo Nazionale di Antropologia di Madrid.

A qualcuno risuoneranno in mente queste parole, insieme al ronzio di sottofondo del microfono. “Sicuramente Radio Magallanes sarà messa a tacere e il metallo tranquillo della mia voce non giungerà fino a voi. Non importa. Continuerete a sentirla”1. A parlare era il Presidente del Cile Salvador Allende, poco prima di suicidarsi (almeno questa è la versione ufficiale) durante il colpo di Stato che quel tragico 11 settembre 1973 avrebbe inaugurato la dittatura militare di Pinochet. Per i 50 anni dal golpe, Museo Nazionale di Ceramica e Arti Suntuarie “González Martí” di Valencia, ospiterà dall’11 ottobre al 4 dicembre una mostra temporanea, intitolata appunto La historia es nuestra, con maioliche (lozas), ossia miniature in ceramica dipinte, su Allende e la coalizione con cui fu eletto, la Unidad Popular (UP)2. Da giungo a settembre è stata esposta presso il Museo Nazionale di Antropologia di Madrid.

MAPU, significa “terra” in mapudungun, la lingua del popolo indigeno mapuche, molto numeroso in Cile (oggi rappresenta circa il 10% della popolazione nazionale). E furono proprio i mapuche che Allende menzionò per primi nel suo discorso di insediamento, pronunciato il 5 novembre 1970 nello Stadio Nazionale di Santiago del Cile (quello che sarebbe divenuto tristemente noto per le torture avvenutevi durante la dittatura). “Siamo qui oggi, compagni”, esordiva il Presidente neoeletto, “per commemorare il nostro trionfo. Ma anche qualcun altro vince oggi con noi. Sono qui Lautaro e Caupolicán”6. Questi ultimi erano due famosi toqui (cioè capi militari mapuche) che si distinsero nel Cinquecento nella guerra contro i conquistadores spagnoli.

MAPU, significa “terra” in mapudungun, la lingua del popolo indigeno mapuche, molto numeroso in Cile (oggi rappresenta circa il 10% della popolazione nazionale). E furono proprio i mapuche che Allende menzionò per primi nel suo discorso di insediamento, pronunciato il 5 novembre 1970 nello Stadio Nazionale di Santiago del Cile (quello che sarebbe divenuto tristemente noto per le torture avvenutevi durante la dittatura). “Siamo qui oggi, compagni”, esordiva il Presidente neoeletto, “per commemorare il nostro trionfo. Ma anche qualcun altro vince oggi con noi. Sono qui Lautaro e Caupolicán”6. Questi ultimi erano due famosi toqui (cioè capi militari mapuche) che si distinsero nel Cinquecento nella guerra contro i conquistadores spagnoli. Dal ‘70 al ‘73 il Cile conobbe infatti una grande effervescenza culturale, in cui si inserì anche la cosiddetta Nueva Canción Chilena, soggetto di una scena di Marta Contreras. Si tratta di un movimento musicale nato dalla valorizzazione della musica popolare, portata avanti da artisti del calibro di Violeta Parra, la quale studiò molto anche la cultura e la musica mapuche8. La Nueva canción chilena era influenzata dal folclore indigeno, contadino, da cantautori latinoamericani ed impiegava la musica e gli strumenti andini (nella scena si vedono, ad esempio, un flauto e un charango), si faceva portatrice delle istanze dell’epoca di maggiore uguaglianza sociale e comprendeva i figli di Violeta Parra Ángel e Nicanor Parra, nonché gruppi come i Quilapayún e gli Inti Illimani. Questi ultimi incisero un album nel 1970, Canto al programa, interamente dedicato al programma di Allende, di cui ogni canzone spiegava un punto.

Dal ‘70 al ‘73 il Cile conobbe infatti una grande effervescenza culturale, in cui si inserì anche la cosiddetta Nueva Canción Chilena, soggetto di una scena di Marta Contreras. Si tratta di un movimento musicale nato dalla valorizzazione della musica popolare, portata avanti da artisti del calibro di Violeta Parra, la quale studiò molto anche la cultura e la musica mapuche8. La Nueva canción chilena era influenzata dal folclore indigeno, contadino, da cantautori latinoamericani ed impiegava la musica e gli strumenti andini (nella scena si vedono, ad esempio, un flauto e un charango), si faceva portatrice delle istanze dell’epoca di maggiore uguaglianza sociale e comprendeva i figli di Violeta Parra Ángel e Nicanor Parra, nonché gruppi come i Quilapayún e gli Inti Illimani. Questi ultimi incisero un album nel 1970, Canto al programa, interamente dedicato al programma di Allende, di cui ogni canzone spiegava un punto. Un’altra scena si intitola L’inizio del complotto (Nixon e Kissinger) e raffigura questi ultimi (rispettivamente il Presidente degli Stati Uniti e il suo Consigliere di Sicurezza Nazionale) che già nel novembre del ‘70 cominciarono, con il sostegno della CIA e con ogni mezzo legale e illegale, come provano

Un’altra scena si intitola L’inizio del complotto (Nixon e Kissinger) e raffigura questi ultimi (rispettivamente il Presidente degli Stati Uniti e il suo Consigliere di Sicurezza Nazionale) che già nel novembre del ‘70 cominciarono, con il sostegno della CIA e con ogni mezzo legale e illegale, come provano  In fondo alla sala, al centro9, è rappresentato Allende che pronuncia il suo famoso discorso all’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972 a New York. “Vengo de un país pequeño” c’è scritto in stampatello appena sotto la scena: “Vengo da un piccolo Paese”, parole che pronunciò all’inizio del suo lungo e coraggioso intervento, in cui denunciava “davanti alla coscienza del mondo” 10 le ingerenze dell’imperialismo statunitense nella vita economica, politica e sociale cilena. È difficile descrivere l’impressione di solennità che si prova guardando. Sembra di essere in un mausoleo, un santuario laico dedicato alla memoria di un gigante del Novecento, eppure rappresentato così piccolo, come tutte le altre sculture in miniatura. In questo caso, però, risalta ancor di più il contrasto fra le dimensioni

In fondo alla sala, al centro9, è rappresentato Allende che pronuncia il suo famoso discorso all’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972 a New York. “Vengo de un país pequeño” c’è scritto in stampatello appena sotto la scena: “Vengo da un piccolo Paese”, parole che pronunciò all’inizio del suo lungo e coraggioso intervento, in cui denunciava “davanti alla coscienza del mondo” 10 le ingerenze dell’imperialismo statunitense nella vita economica, politica e sociale cilena. È difficile descrivere l’impressione di solennità che si prova guardando. Sembra di essere in un mausoleo, un santuario laico dedicato alla memoria di un gigante del Novecento, eppure rappresentato così piccolo, come tutte le altre sculture in miniatura. In questo caso, però, risalta ancor di più il contrasto fra le dimensioni scena (e della teca che la contiene) e la grandezza delle scritte che occupano quasi tutta la grande parete bianca. Sembra suggerire l’idea non solo della statura morale del personaggio, ma anche quella dell’asimmetria di potere che affronta chi, con un enorme coraggio, alza la voce contro i potenti del pianeta, pur venendo “da un piccolo Paese”, molto spesso dimenticato dal Nord del mondo se non per mire neocoloniali.

scena (e della teca che la contiene) e la grandezza delle scritte che occupano quasi tutta la grande parete bianca. Sembra suggerire l’idea non solo della statura morale del personaggio, ma anche quella dell’asimmetria di potere che affronta chi, con un enorme coraggio, alza la voce contro i potenti del pianeta, pur venendo “da un piccolo Paese”, molto spesso dimenticato dal Nord del mondo se non per mire neocoloniali. né con la forza […]. Molto più prima che poi, di nuovo, si apriranno grandi viali per i quali passerà l’uomo libero per costruire una società migliore” 11 affermò, poco prima di morire, probabilmente suicidandosi per non cadere in mano ai golpisti. Si inaugurò così una feroce dittatura militare, che si rese colpevole di crimini contro l’umanità e della repressione degli oppositori politici tramite censura, torture ed eccidi sistematici. Nei 17 anni in cui Pinochet fu al potere, fino al ‘90, ricevette l’appoggio politico ed economico degli Stati Uniti, nonché una

né con la forza […]. Molto più prima che poi, di nuovo, si apriranno grandi viali per i quali passerà l’uomo libero per costruire una società migliore” 11 affermò, poco prima di morire, probabilmente suicidandosi per non cadere in mano ai golpisti. Si inaugurò così una feroce dittatura militare, che si rese colpevole di crimini contro l’umanità e della repressione degli oppositori politici tramite censura, torture ed eccidi sistematici. Nei 17 anni in cui Pinochet fu al potere, fino al ‘90, ricevette l’appoggio politico ed economico degli Stati Uniti, nonché una  in Argentina (voluta sempre dagli USA e dalla CIA), pubblicarono una lettera indirizzata a Papa Giovanni Paolo II in cui

in Argentina (voluta sempre dagli USA e dalla CIA), pubblicarono una lettera indirizzata a Papa Giovanni Paolo II in cui  Il popolo mapuche è sempre stato un mondo molto variegato (oggi in Cile conta

Il popolo mapuche è sempre stato un mondo molto variegato (oggi in Cile conta  nostra memoria storica in opposizione al negazionismo tanto in voga nei nostri giorni” 19 scrivono nella didascalia al video che hanno pubblicato su YouTube (è possibile vederlo a questo

nostra memoria storica in opposizione al negazionismo tanto in voga nei nostri giorni” 19 scrivono nella didascalia al video che hanno pubblicato su YouTube (è possibile vederlo a questo  espresse quell’opinione sul generale intendeva dire che, se un Paese ha problemi di sicurezza, si possono togliere i criminali dalla strada mettendoli al governo.

espresse quell’opinione sul generale intendeva dire che, se un Paese ha problemi di sicurezza, si possono togliere i criminali dalla strada mettendoli al governo. deputata Mercedes Bulnes ha replicato che sapeva per sua propria esperienza che la violenza sessuale durante il periodo totalitario era stata una realtà e che fu sistematica. Una sua collega, Claudia Mix, ha ricordato il caso di

deputata Mercedes Bulnes ha replicato che sapeva per sua propria esperienza che la violenza sessuale durante il periodo totalitario era stata una realtà e che fu sistematica. Una sua collega, Claudia Mix, ha ricordato il caso di  oggi oltre un terzo dei cileni avrebbe aborrito l’esposizione su Allende. Forse l’ex presidente ha più sostenitori in Spagna e in Italia di quanti non ne abbia oggi in Cile. Del resto, nemo profeta in patria,

oggi oltre un terzo dei cileni avrebbe aborrito l’esposizione su Allende. Forse l’ex presidente ha più sostenitori in Spagna e in Italia di quanti non ne abbia oggi in Cile. Del resto, nemo profeta in patria,  dicevano i Romani: nessuno è profeta in patria. Le lotte per la liberazione dei popoli e per l’estensione di diritti alle masse hanno spesso assunto un carattere internazionale nella storia (si pensi alle Brigate internazionali che combattevano contro Franco durante la guerra civile spagnola, ma anche la Resistenza italiana al nazifascismo ebbe un carattere internazionale), il che, secondo vari leader politici (basterà citare Lev Trockij e Altiero Spinelli), è un elemento fondamentale di questi movimenti, il che emerge anche dall’episodio succitato del Winnipeg. Perciò, oggi più che mai, non si può lasciare che ogni Paese “lavi i panni sporchi a casa propria”, marcendo nei propri nuovi fascismi, fra la persecuzione dell’opposizione interna e l’indifferenza degli altri Stati. Nel ‘98, come abbiamo visto, le istituzioni spagnole volevano arrestare Pinochet, mentre il governo cileno lo difendeva. Il diritto all’autodeterminazione dei popoli non può mai sfociare nella difesa di chi ha perpetrato crimini contro l’umanità, che vanno denunciati oltre i confini e gli oceani. Il senso della cooperazione internazionale è anche questo: sostenere la valorizzazione della cultura e dell’identità di un popolo, che non può non passare anche per il recupero della (vera) memoria storica. Senza tale consapevolezza, infatti, i popoli del Sud del mondo, come quelli di ogni dove, non saranno mai padroni di scegliere il proprio futuro e cadranno vittima delle manipolazioni del potente di turno.

dicevano i Romani: nessuno è profeta in patria. Le lotte per la liberazione dei popoli e per l’estensione di diritti alle masse hanno spesso assunto un carattere internazionale nella storia (si pensi alle Brigate internazionali che combattevano contro Franco durante la guerra civile spagnola, ma anche la Resistenza italiana al nazifascismo ebbe un carattere internazionale), il che, secondo vari leader politici (basterà citare Lev Trockij e Altiero Spinelli), è un elemento fondamentale di questi movimenti, il che emerge anche dall’episodio succitato del Winnipeg. Perciò, oggi più che mai, non si può lasciare che ogni Paese “lavi i panni sporchi a casa propria”, marcendo nei propri nuovi fascismi, fra la persecuzione dell’opposizione interna e l’indifferenza degli altri Stati. Nel ‘98, come abbiamo visto, le istituzioni spagnole volevano arrestare Pinochet, mentre il governo cileno lo difendeva. Il diritto all’autodeterminazione dei popoli non può mai sfociare nella difesa di chi ha perpetrato crimini contro l’umanità, che vanno denunciati oltre i confini e gli oceani. Il senso della cooperazione internazionale è anche questo: sostenere la valorizzazione della cultura e dell’identità di un popolo, che non può non passare anche per il recupero della (vera) memoria storica. Senza tale consapevolezza, infatti, i popoli del Sud del mondo, come quelli di ogni dove, non saranno mai padroni di scegliere il proprio futuro e cadranno vittima delle manipolazioni del potente di turno.

La differenza tra multiculturalità e interculturalità fa parte dell’ABC degli studi sociali, si apprende il primo giorno di lezione e ci accompagna lungo tutto il nostro percorso professionale. Questi due concetti sono così importanti da essersi diffusi dall’ambito accademico a quello quotidiano attraverso i mass media: è comune leggerli o ascoltarli nelle notizie legate alla questione dell’immigrazione, ma è facile confonderli o addirittura pensare che significhino la stessa cosa, dato che in molte occasioni questi media ne danno per scontato il significato, causando più disinformazione che informazione.

La differenza tra multiculturalità e interculturalità fa parte dell’ABC degli studi sociali, si apprende il primo giorno di lezione e ci accompagna lungo tutto il nostro percorso professionale. Questi due concetti sono così importanti da essersi diffusi dall’ambito accademico a quello quotidiano attraverso i mass media: è comune leggerli o ascoltarli nelle notizie legate alla questione dell’immigrazione, ma è facile confonderli o addirittura pensare che significhino la stessa cosa, dato che in molte occasioni questi media ne danno per scontato il significato, causando più disinformazione che informazione. Sulla base di queste definizioni, possiamo affermare che il Cile in generale e Malalhue in particolare sono un territorio multiculturale, dove la cultura cilena egemonica1 coesiste con culture come quella peruviana, venezuelana, boliviana, haitiana o mapuche. Quest’ultima, la cultura mapuche, è fortemente rappresentata dalla quantità di popolazione presente nel territorio: fino al 31,83% della popolazione della comuna di Lanco si dichiara mapuche2. Tuttavia, è una cultura che rischia fortemente di scomparire a causa della lunga storia di persecuzione, repressione e assimilazione forzata di questo popolo indigeno. Tanto che ci sono mapuche che ritengono che prima di entrare nell’interculturalità si deve recuperare e rieducare in tutto ciò che riguarda la cosmovisione mapuche, per evitare il rischio di accettazione e assimilazione di un’altra cultura dovuta all’ignoranza della propria. Nelle parole di Victorino Antilef Ñanco, ex membro della Commissione costituzionale e residente del Lof Mapu di Antilhue,

Sulla base di queste definizioni, possiamo affermare che il Cile in generale e Malalhue in particolare sono un territorio multiculturale, dove la cultura cilena egemonica1 coesiste con culture come quella peruviana, venezuelana, boliviana, haitiana o mapuche. Quest’ultima, la cultura mapuche, è fortemente rappresentata dalla quantità di popolazione presente nel territorio: fino al 31,83% della popolazione della comuna di Lanco si dichiara mapuche2. Tuttavia, è una cultura che rischia fortemente di scomparire a causa della lunga storia di persecuzione, repressione e assimilazione forzata di questo popolo indigeno. Tanto che ci sono mapuche che ritengono che prima di entrare nell’interculturalità si deve recuperare e rieducare in tutto ciò che riguarda la cosmovisione mapuche, per evitare il rischio di accettazione e assimilazione di un’altra cultura dovuta all’ignoranza della propria. Nelle parole di Victorino Antilef Ñanco, ex membro della Commissione costituzionale e residente del Lof Mapu di Antilhue,

Uno, due, tre e quattro. Un piede davanti all’altro, senza perdere l’equilibrio, e poi si ricomincia. Uno, due, tre e quattro. I semi di fagioli scivolano dalle nostre mani nel solco tracciato dall’aratro. Poi li pestiamo a piedi nudi sulla terra, facendo attenzione a non uscire dai solchi. “Togliti le scarpe!” mi aveva detto Marta, che coglie ogni occasione possibile per camminare nella natura a piedi scalzi. Io, all’inizio un po’ titubante, le avevo tenute, ma poi le diedi ragione: si riempivano di terra e non avevo abbastanza controllo sul movimento del piede. Quando le tolsi, il contatto con la terra soffice e umida, appena rimestata dall’aratro, fu una sensazione che non volevo più lasciare, il contatto quasi inebriante con la

Uno, due, tre e quattro. Un piede davanti all’altro, senza perdere l’equilibrio, e poi si ricomincia. Uno, due, tre e quattro. I semi di fagioli scivolano dalle nostre mani nel solco tracciato dall’aratro. Poi li pestiamo a piedi nudi sulla terra, facendo attenzione a non uscire dai solchi. “Togliti le scarpe!” mi aveva detto Marta, che coglie ogni occasione possibile per camminare nella natura a piedi scalzi. Io, all’inizio un po’ titubante, le avevo tenute, ma poi le diedi ragione: si riempivano di terra e non avevo abbastanza controllo sul movimento del piede. Quando le tolsi, il contatto con la terra soffice e umida, appena rimestata dall’aratro, fu una sensazione che non volevo più lasciare, il contatto quasi inebriante con la  Noi volontari – Alvise, Manuel, Marta e io – in servizio civile con l’ONG COMI (Cooperazione per il mondo in via di sviluppo) ci sentivamo onorati di essere stati invitati dal nostro partner locale, Medema (Mujeres Emprendedoras de Malalhue), a prendere parte alla semina dei fagioli, che con molti sacrifici, scarsi mezzi e un magro ricavo, da tre anni porta avanti. Per noi, cresciuti in grandi città, fu un’esperienza impagabile. Per Manuel e Marta era la seconda volta che volentieri prendevano parte a questo evento comunitario, che rientra nella parte agricola del nostro progetto. Quest’ultimo intende sostenere la minoranza mapuche di Malalhue, nel sud del Cile, dove ci troviamo da luglio scorso. I Mapuche sono un popolo indigeno che vive nelle zone meridionali del Cile e dell’Argentina e che, secondo l’Instituto Nacional de Estadísticas (INE), rappresenta il 10% della popolazione cilena e il 31% di quella della comuna di Lanco, in cui ricade Malalhue. I

Noi volontari – Alvise, Manuel, Marta e io – in servizio civile con l’ONG COMI (Cooperazione per il mondo in via di sviluppo) ci sentivamo onorati di essere stati invitati dal nostro partner locale, Medema (Mujeres Emprendedoras de Malalhue), a prendere parte alla semina dei fagioli, che con molti sacrifici, scarsi mezzi e un magro ricavo, da tre anni porta avanti. Per noi, cresciuti in grandi città, fu un’esperienza impagabile. Per Manuel e Marta era la seconda volta che volentieri prendevano parte a questo evento comunitario, che rientra nella parte agricola del nostro progetto. Quest’ultimo intende sostenere la minoranza mapuche di Malalhue, nel sud del Cile, dove ci troviamo da luglio scorso. I Mapuche sono un popolo indigeno che vive nelle zone meridionali del Cile e dell’Argentina e che, secondo l’Instituto Nacional de Estadísticas (INE), rappresenta il 10% della popolazione cilena e il 31% di quella della comuna di Lanco, in cui ricade Malalhue. I “Cantaci una canzone di Violeta Parra!” mi disse Marta. “Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra” intonai, cantando l’inizio de La jardinera, mentre continuavamo a seminare, per poi continuare con El guillat

“Cantaci una canzone di Violeta Parra!” mi disse Marta. “Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra” intonai, cantando l’inizio de La jardinera, mentre continuavamo a seminare, per poi continuare con El guillat Ci siamo rifocillati con acqua e farina tostata, un alimento diffuso in questa zona ed apprezzato perché disseta ed è nutriente. Dopo la nostra siesta, abbiamo ascoltato di credenze ancestrali mapuche sulla semina: ad esempio, non bisogna seminare il mais quando si ha fame, altrimenti i chicchi cresceranno piccoli e secchi. Del resto, la terra ha un’importanza fondamentale nella cosmovisione e nella spiritualità dei Mapuche, tanto che il loro stesso appellativo deriva da mapu, “terra”, e che, “gente”, e viene tradotto come “gente della terra”. In un territorio in cui quest’ultima viene spesso inquinata o prosciugata dalle aziende forestali, e in cui l’uomo molte volte intrattiene con essa solo legami commerciali, i Mapuche continuano ad avere con la terra un profondo legame spirituale e sentono di appartenerle piuttosto che esserne i proprietari. Aveva detto bene Marta: quella semina era un’esperienza spirituale. Perciò, speriamo che

Ci siamo rifocillati con acqua e farina tostata, un alimento diffuso in questa zona ed apprezzato perché disseta ed è nutriente. Dopo la nostra siesta, abbiamo ascoltato di credenze ancestrali mapuche sulla semina: ad esempio, non bisogna seminare il mais quando si ha fame, altrimenti i chicchi cresceranno piccoli e secchi. Del resto, la terra ha un’importanza fondamentale nella cosmovisione e nella spiritualità dei Mapuche, tanto che il loro stesso appellativo deriva da mapu, “terra”, e che, “gente”, e viene tradotto come “gente della terra”. In un territorio in cui quest’ultima viene spesso inquinata o prosciugata dalle aziende forestali, e in cui l’uomo molte volte intrattiene con essa solo legami commerciali, i Mapuche continuano ad avere con la terra un profondo legame spirituale e sentono di appartenerle piuttosto che esserne i proprietari. Aveva detto bene Marta: quella semina era un’esperienza spirituale. Perciò, speriamo che